本物の久留米絣を皆様へ

手織りの伝統美〜重要無形文化財としての責任〜

重要無形文化財としての久留米絣には次のような条件があります。

一、手括りによる絣糸を使用すること

二、純正天然藍で染めること

三、なげひの手織織機で織ること

この厳しい条件を満たし、検査に合格した織物だけが「重要無形文化財」の証紙を貼られ市場に出されます。

技術の高い機械織り〜職人たちの新たなる挑戦〜

一方、熟練の職人たちの新たな取り組みとして久留米絣の中でも織りの工程を機械で行い、新たな柄作りを施した久留米絣がございます。上記の手織り同様に多くの工程を経て作られており、高品質で安定した商品として皆様にお届けしています。

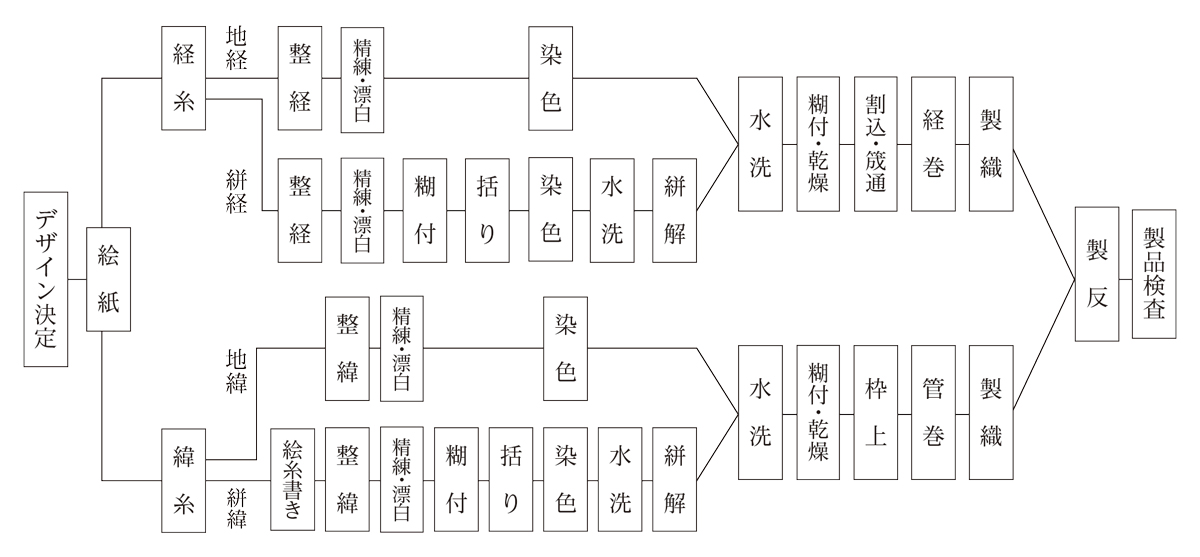

詳しい認定資格はコチラ製造の流れ

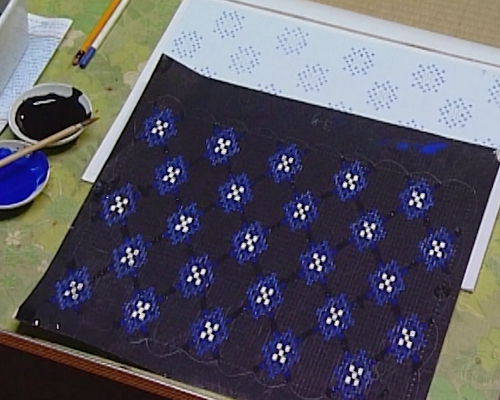

デザイン 絵紙・下絵

伝統の柄や作者の個性を生かしながら、絣にふさわしい図案を作成します。図案に沿って、経糸(たていと)と、緯糸(よこいと)の配分数を計算し、記入したものが絵紙。さらに、緯糸の収縮具合を考慮して、図案を書き直したものが下絵となります。

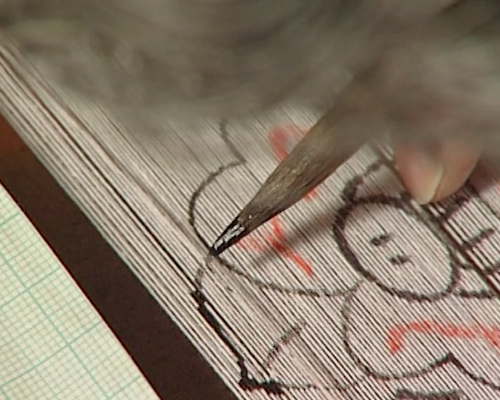

絵糸書き(手織りの場合のみ)

緯糸を括る際の、基礎となる糸を作る作業です。

ピンと張られた白い種糸を、下絵に沿って丹念に墨付けします。絣になる部分を、塗り残しがないよう書き上げていきます。

整経

柄模様によって、絣糸と地糸の糸数を割り出し、糸の伸縮を計算に入れながら経糸を整えていきます。

整緯

墨付けした絵糸の長さに合わせ、緯糸を20 本単位として、経の長さの中にある柄模様の数に応じて整えていきます。

糸たき(精錬)・さらし(漂白)・糊付け

糸を強化し、不純物を取り除くために、苛性ソーダを入れて煮沸。

漂白をした後、糊付けによって、糸の乱れや毛羽立ちを防ぎ、乾燥させます。

括り

経糸、緯糸の柄になる部分を括って防染する作業です。絣模様の原点で、作品の仕上がりに影響する重要な工程となります。

<手括り>

粗苧(あらそう)という、麻を蒸して剥ぎ取った表皮を使って、糸を硬く括ります。染色の時には解けないよう、しかも解く時は解きやすいように括るという、熟練した技術が必要になります。

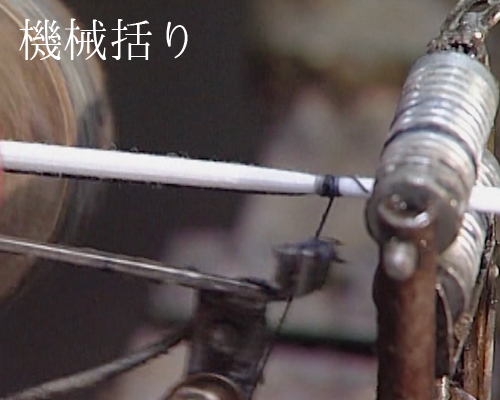

<機械括り>

機械の動力を使って、糸を括ります。

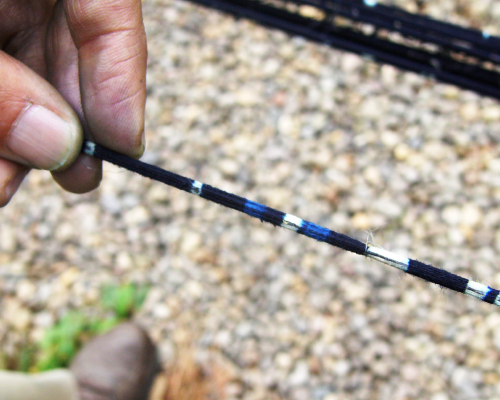

<織締>

糸を織り込むことによって絣糸を作る方法。括りでは困難な細かい柄模様を、効率良く作ることができます。

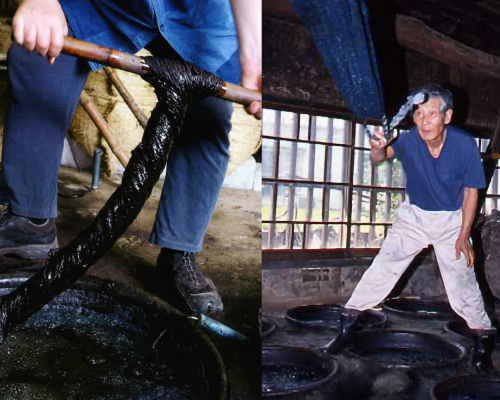

染色

藍染めには、徳島産の上質のスクモを使用。2~3週間かけて完全発酵させ、染色できる状態にします。土の中に埋めた藍がめに、糸を浸して絞り、その都度地面に叩きつけます。この作業を、濃度の低い下藍から中藍、上藍へと順番に、50~60回繰り返して染め上げます。

水洗い・絣解き

一晩ほど温水につけることで、藍染めの際糸についた不純物や、余分な染料、アクを抜きます。水洗いした糸を張り、乾燥しないうちに、括った粗苧を手早く解きます。

糊付け・乾燥

解いた後は水洗いし、糊付けを経て乾燥させます。

糸の毛羽立ちを防ぎ、強さを増し経糸の張力を平均化し、絣乱れ、糸乱れを防ぐとともに整織を容易にするために糊を付けています。

経割(柄合わせ)

括るときに、糸は4つ折にしているので、これを割って長く伸ばし、それぞれの糸篠(いとしの)を柄模様に合わせながら糸で束ねる。

割り込み・筬(おさ)通し

絣の柄模様を絣着尺の幅に合わせるために、絵紙に割り出された糸数に従って、絣糸と地糸(括りのない糸)を組み合わせて並べていきます。この並べられた経糸を、端から順番に筬羽(おさば)に通していきます。

経巻

経糸を、柄を見ながら巻箱に巻いていきます。糸を強く引っ張り、櫛で梳りながら重石を使って張力を保って、作業を進めていきます。

管巻

緯糸を巻く作業です。手織りの場合は、木綿車を使用し、杼(ひ)に入れる竹管に、緯糸を一本ずつ巻き取っていきます。機械織りの場合は、平板のトングを並べ、柄を揃えながら巻き取ります。

製織

手織りと機械織り、いずれも熟練を要する作業です。手織りの場合は、投杼機(なげひばた)を用い、柄模様を合わせながらトントンと丹念に織っていきます。綜絖(そうこう)の高さ、踏木の足の踏み加減、筬の打ち具合が、製品の出来を左右します。

湯のし・乾燥

出来上がった織物は湯のしすることで、生地が収縮し、しなやかに仕上がります。水洗いした後、竿にかけて日陰干しをします。

整反

織物を尺台に乗せ、はさみでふしなどを取り、幅や仕上がりを調べながら、所定の長さに裁断。四つ折りに畳んで製反します。